前不久,国内明星乔任梁自杀事件引发了国人对抑郁症的高度关注,随着社会高速发展,抑郁症已经成为人类社会长期需要艰难面对的顽疾之一。

据全美精神疾病联盟,在美国,每年大约有五分之一的成年人会患上心理疾病。也就是说,每年至少有4380万的人会饱受抑郁、焦虑、精神分裂或其他问题的困扰。另外,在13岁到18岁的青少年中,有五分之一的人在早期生活中的某些时候会有严重的精神障碍问题。

世卫组织数据显示,全球每年因抑郁症自杀死亡人数高达100万人;2009年《柳叶刀》上一篇流行病学调查估算,中国抑郁症患者已达9000万。

而就游戏领域来说,最近几年,不少研究发现,玩游戏可以有效抵抗抑郁症,但是另一方面,不少制作游戏的人患上了抑郁症,那么这是怎么一回事?为什么在玩家们通过游戏来治愈抑郁症的同时很多游戏的创造者们反而患上了抑郁症呢?

玩游戏可以抵抗抑郁?

游戏的反义词不是工作,是抑郁症。

这个概念,首先由布莱恩·萨顿-史密斯(BrianSutton-Smith)提出。今年早前逝世的萨顿-史密斯是一名著名的游戏心理学家。他在1950年代及1960年代因为研究玩游戏的小孩与成人而闻名。他观察到,大多数的人会在玩游戏的时候经历更强烈的自信、更强大的体力、以及更强烈的正面情绪,如好奇心和刺激感。这跟抑郁症形成了完美的对比。患有临床抑郁症的人缺乏体力,难以执行普通的日常任务。他们尤其对自己的能力极度悲观,而且会明显缺乏正面情绪。

早在科技进步到了能让科学家扫描大脑,找出证据将精神疾病与幸福感跟血流模式挂钩在一起的地步之前,萨顿-史密斯就已经进行了他的大多数研究。他的研究也是早在电子游戏突然盛行之前进行——根据一项荟萃分析,全球共有12.3亿人玩电子游戏,其中包括美国的1.55亿人。不过,多亏迅速增长的大量科学研究,我们现在已经知道,在神经学的层面上,他的“游戏的反义词是抑郁”直觉,完全贴切地形容了这12.3亿个玩电子游戏的人是怎么回事。

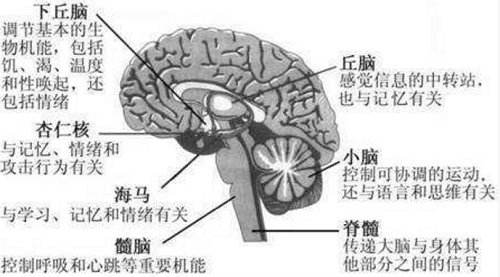

这几年来,多项功能磁共振成像研究,包括了斯坦福大学所进行的一项开创性的研究,已经窥进了游戏玩家的大脑。他们的结果显示,当我们在玩电子游戏的时候,大脑的两个区域就会持续被过度刺激:跟动机与目标导向最有关联的区域(它时常被称为“奖赏路径”),以及跟学习与记忆最有关联的区域(海马体)。当你想起玩电子游戏的经历,大脑的这两个区域会被过度激发,完全是合乎逻辑的。当我们玩游戏的时候,我们就会立刻持续专注一个目标。不管目标是解答谜题、找出隐藏的物件、抵达终点、或是比其他玩家得到更多的分数,这个目标就会集中我们的注意力,也产生了一种动机和决心的感觉。随着我们预期得到潜在的成功,我们的奖赏路径就会亮起来。

与此同时,所有的电子游戏——不单是“教育性”的游戏——都是设计成学习的经历。任何游戏的第一关会很容易,因为玩家在第一次尝试一个新游戏的时候,通常不会太擅长这个游戏。随着他们弄清楚规则、测试不同的策略、改善他们的技巧,学习的过程立刻就开始运行了。关键的是,随着玩家在任何一个电子游戏中得到成功并且前进,它就会越来越困难,而玩家只要还在玩游戏,就必须继续学习与改善。这种持续在某件事物上进步的经历,也许就是所有电子游戏特有的乐趣。一旦没了可学的事物,而且没有继续进步的方法,我们通常就会停止玩游戏。这就是为什么成人不会想玩井字棋!不过,只要游戏需要我们进步,我们的海马体就会被激发。

如果你曾经纳闷你——或者你的亲人——为何可以在《愤怒的小鸟》或者《糖果粉碎传奇》的其中一关连续失败20次,却又依旧保持热情,又有决心想要再尝试那么一次的话,这种明显的神经学激发模式就是原因。对于非玩家来说,这样一再尝试完成游戏关卡的倾向,看起来可能会是又痴狂又不理性。但是,一个人的大脑若是倾向专注目标,同时又对自己学习与进步的能力有了信心,你就会料到她正是会表现出这种适应力强的行为。

这就是特别有趣的地方:当人患上临床抑郁症的时候,大脑的这两个区域,奖赏路径和海马体,就是长期缺乏刺激,甚至会随着时间的推移而缩小的同样两个区域。

换句话说:从神经学的角度来说,玩电子游戏,简直就是抑郁症的反义词。

2014年的一项研究也说明了玩游戏可以治疗抑郁症,在当时,由JaneMcGonigal开发的游戏SuperBetter在一个实验项目中被证明可以缓解抑郁症。研究员Ann Marie Roepke是宾夕法尼亚大学的一名心理学研究生,她在网上招募志愿者玩游戏。

她按照美国流行病学研究中心0-60分的抑郁量表标准对他们进行测试,分数越高表明症状越严重。分数超过16就表明患有抑郁症。

在玩这款游戏一个月之后,31位参与者的抑郁分数降低了11.3分,而与之相对比的未玩游戏的控制组人员分数降低了4.3分。

患有焦虑症或抑郁症的人经常纠结于最糟糕的情形,总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的研究团队“未来学会”的游戏研发主管麦戈尼格尔说。在SuperBetter游戏中,这种消极习惯的代表是一个名叫埃斯梅拉达夫人的人物——一名眼盯水晶球且只看到消极事物的巫师。游戏玩家必须挑战她的世界末日预言,以此来战胜她。这样做可以帮助人们学会那些类似在认知行为治疗中所传授的技巧,麦戈尼格尔说:“它可以帮助你注意到那些妨碍你感觉良好、感觉更强大的不良习惯或消极思维模式。”

做游戏的却容易得上抑郁症?

台湾著名歌手陈升的歌曲《牡丹亭外》中有一句歌词:写歌的人假正经啊,听歌的人最无情。

这句话可谓是道尽了世间所有创作者共同的凄苦和悲凉。

应该说在人文艺术等很多领域的创作者都是抑郁症患者或者潜在的抑郁症患者,不少作曲家和绘画家都有抑郁症嫌疑,例如梵高、托尔斯泰、川端康成等。

游戏业的抑郁症患者和其他艺术领域的患者都有着类似的创作焦虑引发的抑郁,但是毫无疑问,游戏业的大环境影响也不可忽视。

电子游戏产业一直以来就是动荡不安,人们频频失业,无论是独立开发者还是斥资上亿的3A级工作室,没人能保证成功。通常在游戏发行前,工作人员会长时间高强度地工作,在许多工作室,这样的现象根深蒂固。2015年,国际游戏开发者协会的开发者满意度调查显示,百分之六十二的开发者每年至少会经历一次事业危机。

独立开发者Michael Levall清楚地知道,在游戏业被逼到极限是什么感觉。他正在开发《请敲敲我的门(Please Knock on My Door)》,这款游戏讲述了他抑郁的日子。在开发的每一天,他都会感受到放佛大脑炸裂般的压力。

“在游戏界,我遇到过很多人都患有或曾经患有抑郁症,这没什么好惊讶的。”Levall说,“对许多人来说,我们对工作充满激情。负面影响就在于,超长的工作时间透支了我们的热情,也打开了通往抑郁的大门。作为独立开发者,我们还要承受经济上的压力,如果工作室倒闭或是项目被否,我们很难找到新工作,这也是压力的来源。”

在日本游戏业,游戏开发者的处境更加凄凉。8月15日,一场名为《重播日本2016》(Replaying Japan 2016)的学术会议在德国莱比锡进行。在会议期间,有超过16年从业经验的游戏记者、《日本游戏开发者不为人知的历史》(The UntoldHistory of Japanese Game Developers)的作者John Szczepaniak发表演讲。他根据自己对一些日本游戏开发者的采访,谈到了日本游戏从业者所面临的工作时间长、被剥削压迫、黑帮介入等问题。

在日本游戏行业,发生过很多令人震惊的故事:有人曾被锁在办公室,某些公司雇佣未成年人,办公室被警察和监管机构突袭、身体暴力,有人因为工作过度劳累死亡;曾有黑帮保护街机运营商,在专利案件中恐吓出庭作证的证人;有公司老板曾因偷税漏税被逮捕,幕后还涉及到政治阴谋。

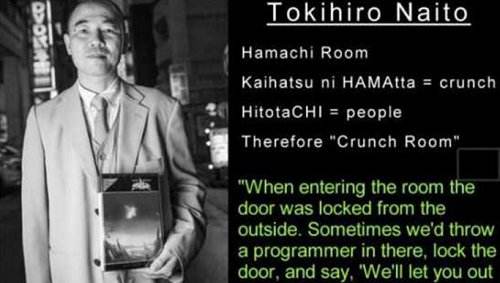

《梦幻仙境》(Hydlide)的创作者内藤时浩(TokihiroNaito)曾经告诉John Szczepaniak,日本T&ESOFT公司有一间“油甘鱼屋”(HAMACHI room)。Hamachi在日本是一种鱼类,不过它同时也是“长期加班”和“人”的合成词。内藤时浩说:“当你走进房间,房门就会从外面上锁。有时我们会将一个程序员扔进屋子,锁门,然后说,‘只有当你写完代码,我们才会放你出来!’”

日本公司等级制度森严。如果老板晚归,那么公司所有员工都得加班到很晚。有些老板严厉得让人难以置信,就算是像稻船敬二这样的著名设计师,也不得不遵从上级要求。稻船敬二称他在卡普空的老板就像个暴君:“我的老板非常难以取悦,他教会了我开发游戏所必需的严格。他会审查我们创作的内容,因为他太严格,就算内容已经不错他也会说,‘这一点都不好!’我们不得不忍受他施加的压力。如果我像当年他对我那样对待我的团队(成员),他们都会离开的。”

虽然有些人并不是被迫这么工作,而是出于热爱,但是毫无疑问,工作强度太高导致了他们出现了很多问题,甚至最后死亡。在日本游戏业,某人游戏从业者长期加班以至于好几个月没有回家也没见过阳光的事情比比皆是,而在中国,这样的情况也并不罕见。在高强度的压力之下,非常容易引发焦虑,进而使得从业者出现抑郁症,乔任梁的抑郁症也是因为类似的工作压力而导致的,在这个资本主义充分发展过度,社会节奏比历史上任何一个时代都要快的当下,抑郁症已经越来越普遍。

就连一些著名制作人也不能逃离这种困扰,制作了《生化奇兵:无限》的著名游戏著作人肯.列文前不久在接受《滚石》采访的时候说如果再做《生化奇兵》他会感觉到失败,进而疯掉,在那篇访谈中,我们可以发现肯似乎也受到过抑郁症的困扰,他在回答《生化奇兵:无限》在何种程度上达到了最初构想的时候这么说:

它对你来说只意味着几小时流程。对我,它是5年的开发,所有事情都在开发过程里发生,甚至于我健康上也出了问题。我看过当初宣布它时我的照片,那是2010年。然后我又看了2013年我们发布它时的照片。当时我在接受美国全国公共广播电台采访,看起来像老了10岁。

从健康的角度来说,它完全改变了我的人生,也改变了我对做游戏的看法,改变了我和他人的关系。管理30到40个人,每个人你都得知道他们的名字,这跟管理150个擦肩而过却不相识的人完全不同。

有些人能在这种环境下如鱼得水,他们都是行业首脑。而我是搞创意的。就基本而言,我是个作者,好比电视节目赶秀人。

人们对我有种非常自然的期待,希望我继续做下一款更大、更好的《生化奇兵》。可我感觉,那么做我会失败,我会疯掉,我会失去我的婚姻。所以我的解决办法,就是选择退出。

而且肯也坦诚自己是个不快乐的人,他说:

我不是个快乐的人。我无时无刻不感到焦虑。每当我醒来,看到我美丽的妻子、我美丽的狗、美丽的家、美丽的同事,这所有我创造的一切、这些粉丝,我都会想,“你他妈怎么还不高兴?”这简直要把我逼疯。

可是好吧,人类是一个奇怪的物种。我天生焦虑、压抑。我充满悔恨。我总是充满悔恨地说,“以后我怎么样才能做到更好呢?”

我们也许会很遗憾生化奇兵系列未来没有续作了,但是值得庆幸的是,肯可能不会患上抑郁症,他还可以多活一些年。

抑郁症导致的游戏从业者死亡案例则不计其数。

Matt Hughes在2012年秋天自杀了。他是电子游戏界的一名自由职业记者,在自杀前,他向他的一些编辑发了电子邮件,邮件中提到,他无法再写更多的故事了,原因很简单,他死了。

几乎所有同事都对他的死亡感到震惊。在他死后几天,他的编辑告诉Kotaku的记者,“这完全没有征兆,太令人惊愕了。”那一年,在电子游戏界,Hughes并不是唯一一个自杀的人。随着悲剧的不断上演,它们之间的共性也不容忽视。没有人觉得他们会自杀,大家都很吃惊,因为他们看起来很好。

这似乎是一件非常吊诡的事情,游戏制作者们在创造快乐,然而很多人自己却并不快乐,这就像乔任梁等演员表演的电视剧带给了很多观众快乐,然而演员自己并不快乐一样。

有一个广为流传的段子可以说明创作者们的苦恼所在,说在卓别林患了抑郁症后,他去找医生说:“医生,你能不能治好我的抑郁症呢?我很不高兴。”医生说:“为什么不去看小丑的演出呢,我保证你看完之后会开心的大笑。”“但是,医生,我就是那个小丑。”

卓别林、憨豆先生、金凯瑞都患上过抑郁症,而游戏领域的创作者们也同样不能摆脱这种困境,这几乎是一种宿命般的诅咒,当你在创作一样具有开拓性的事物的时候,你的精神很容易陷入困境,就像触碰了禁忌的魔法一样。

那么如果让游戏制作者去玩那些可以抵抗抑郁的游戏呢?很可能不会有多少效果,这是因为科学研究表明,这些抵抗抑郁和治疗抑郁的游戏并不能对每一个人有效,除此之外,就像医生无法治疗自己一样,游戏制作者的角度和经验决定了他们很难以超脱的心态去玩游戏。

这真是一个令人无可奈何的世界。